イタリアで学び、手にしたのは文化や歴史、産地から食を語る視点

広告代理店で11年勤務した後、思い切って37歳でイタリアに渡り、新しく創設される現地の大学院で食について学んだ柴田さん。人生の大きなターニングポイントのときに「食」のどのような部分に魅力を感じ、自分の人生をそこに賭けてみようと思ったのか。そして、当時学問として確立されたばかりの「食」を学ぶことで、ライフスタイルや仕事観にどのような変化をもたらしたのか。イタリアでの学びと現在の仕事について語っていただきました。

profile

-

-

フードナビゲーター

柴田 香織(しばた かおり)

大学を卒業した後、広告代理店に就職。2005年に新しくイタリア・スローフード協会が中心となり設立された食科学大学のマスターコースに第一期生として入学し、「食のコミュニケーションと食品品質」の修士課程を修了。帰国後はフリーランスとして雑誌での執筆や企業の食教育、地方自治体の食の振興に関わり、現在は百貨店の食品フロアのディレクターも務める。

お金を稼ぐためのワークではなく、生きる豊かさを求めるためのライフワークを求めて

―― なぜ長年勤めた広告代理店を辞めて、食の世界に飛び込もうと思ったのですか?

新卒で入社した会社では広告営業や媒体開発を担当しました。大きなプロジェクトにも携わることができ、仕事はそれなりに充実していました。しかし一方で「これが、本当にずっと続けたい仕事なのか?」という疑問もありました。「次のステージに進むとしたら、一生続けたいと思えることを仕事にしよう」と考えているときに、自分の興味があり、日々のことでもある食を意識するようになりました。

ちょうどそのときイタリアンがブームで、本場で美味しいイタリア料理を食べようと旅行に行きました。そこで驚きの出会いがありました。東京で紹介されているイタリアンと本場の料理は全く違っていたのです。いちばん印象的だったのがリボッリータという、余ったパンと野菜を一緒に煮込み、そこにオリーブオイルをふんだんにかけて食べるトスカーナ地方の郷土料理。見た目がよくなくて、レストランで出す類の料理じゃないと思って口にしました。そして、見た目と美味しさのギャップにびっくり。一瞬で心を持っていかれました。本当のイタリア料理はこっちなのかと、そこから、ぐっとイタリアに関心を持つようになり、休暇を利用してイタリア各地を巡り、その土地の料理を食べ歩きました。

その旅の途中で、スローフードという言葉も知りました。その土地の伝統的な食文化や食材を大切にしていこうとする考え方には、旅の実感もともなって、とても共感を覚えました。そんな折、イタリア・スローフード協会が中心となって食科学大学が開校されることを知ったのです。これからのキャリアを模索していたこともあったため、「行くなら、初年度だ」と願書を取り寄せ、思い切って受験しました。日本では食科学大学の情報が少なかったため、仕事を辞め、イタリアに渡って情報を取るという行動をとることにしました。

―― 思い切った決断でしたね。不安はありませんでしたか?

父が堅い仕事に就いていたこともあり、心配されました。「戻ってきて、仕事になるの?」と。新しい大学の新しい学問で、そんなことはわかりません。でも、食べるということは毎日の出来事。だから「食」に関する学びが仕事にならなかったとしても、人生を豊かにする土台にはなると信じていました。お金を稼ぐためのワークではなく、豊かに生きるライフワークにしようと。

また広告代理店にいたこともあって、スローフードを啓蒙していこうとする協会の活動自体にも関心がありました。「この協会、なんか宣伝もブランディングも上手だぞ!?」と広告的視点からも見られたわけです。食とビジネスをかけ合わせたら、どんなビジネスチャンスが生まれるんだろう。自分だったら何を考えるんだろう。そんなことを想像しながら、これからはじまる学びに胸を躍らせていました。不安よりワクワク感の方が大きかったです。

歴史を読み解くと、その土地の食文化が見えてくる

―― 「食科学大学」にはどのようなカリキュラムがあったのでしょうか?

生産現場を訪ねる実地研修や、味覚官能評価の学習など様々なカリキュラムがありました。そのなかで、私がとくに興味をもったのは文化人類学です。簡単に言うと、人はなぜその土地でその食べ物を食べてきたのかを、宗教や気候風土、環境などの背景を考察しながら文化を読み解く授業でした。ヨーロッパの人たちがなぜブドウを育てていたのか、オリーブオイルを食べるのかなどを考えてみると、私たち日本人の祖先がなぜ味噌を食べていたのか、米を栽培していたのか、といったことにも想いを馳せられます。食文化とは、歴史の積み重ねでできている。学べば学ぶほど新しい発見があり、面白かったですね。

また授業のスタイルも非常にユニークでした。まず、出題された問題に回答する筆記試験というものがありません。ほとんどが口述のプレゼンテーションか論文です。例えば、ワインをテイスティングしたときに感じたことをプレゼンしたり、大手のパスタ工場と小規模のパスタ工房を視察し、両者を比較して何が違い、どう感じたか。課題は何かを自分の視点でまとめます。当然、人によって答えは変わりますよね。大量生産について肯定する学生も否定する学生もいます。でも、それでいいとされていました。要は当人がどれだけ意志を持って、その解を導き出し、アピールしているのかが大事。正解・不正解というものがないのです。その考え方は新しい発見で、自分のワークショップにも取り入れています。また、とても人間的なメソッドだなあと感銘を受けました。

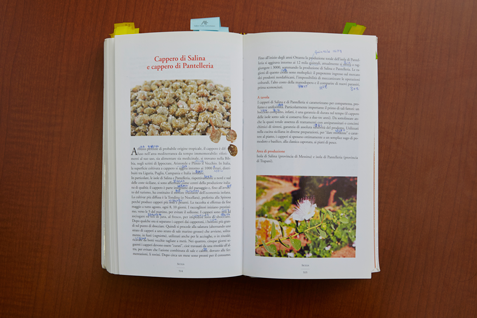

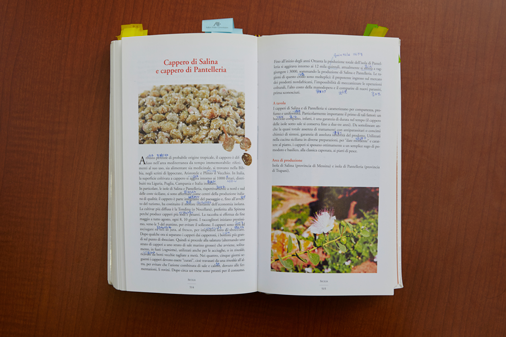

スローフード協会が保護と生産活動に参画している食材ブランド「プレシディオ」のガイドブック。掲載されている生産者を授業で訪れた。柴田さんの熱心な日本語訳の書き込みから、当時の様子がうかがえる。

研修で訪れたスペインのワイナリー。同じマスターコースのフィンランド人の友人と一緒に撮影。

おなじく研修で訪れたパルミジャーノレッジャーノ工場。チーズの外側を叩いて、熟成がうまく進んでいるかを判断する。食の「現場」を知ることが食科学大学の大きな学びのひとつ。

自分の強みは何なのか。どう伝えていきたいのか。そこから人生は大きく動きだす

―― 「食科学大学」での学びを経てからいまの仕事に至るまで、どのような経験をされてきたのかを教えてください。

在学中に、日本の教育機関から、スローフードの食育メソッドを取り入れた大人向け食講座のコーディネーターをやらないかという話をいただき、帰国後の最初の仕事になりました。イタリアで知り合った、出版社の方からも、帰国後声をかけていただき、雑誌の記事も書くようになりました。若い方から「どうやったら食べ物の記事を書くことができるのですか?」と質問をされることがよくあるのですが、自分の強みをもつことが大事だとおもいます。私の場合は、「大学の学びで得た文化的な見地から、生産現場を読み解く」視点が強みになったのかと。

また、イタリアでできたばかりの新しい食の大学で学んだという事実も興味をひいたのだと思います。いまでこそローカルがクローズアップされていますが、当時は食材や文化、産地から料理を語る視点を持った人がいなかったので、重宝がられたのではと思います。その強みを軸に、雑誌での執筆や連載や食をテーマにしたワークショップの開催、百貨店の食品フロアのディレクションなど、様々な仕事に広がっていきました。自分の意見を端的に言う事、俯瞰的に食を見ること、イタリアでの学びは、いまの人生に活かされています。

食を軸としたコラボレーションが社会のあらゆる場所で起こり始めている

―― これから「食」というテーマは、どのように変化していきますか。またどのように注目されていくと思われますか?

いま私は百貨店の研究所に所属し、食品フロアのマーチャンダイジングの方向性づくりに携わっています。具体的には百貨店全体のシーズンごとのテーマに沿って、核となるキャンペーンのコンセプトを構築し、バイヤーに情報を提供したり、食品フロアが独自で発信する媒体の編集もしています。生産者の方たちは、良いものを作っていても、PRする手段を持たない人々も多い。生産者の方たちにとって、百貨店はメディアです。そして、消費者には、もっと知ってほしい食の背景や情報などを提供していく。

以前は百貨店といえば衣料品が中心でした。近年は、「食」の嗜好性が高くなり、「食」は本質であると同時にファッションでもあります。何を食べているかが、人となりを表すということです。この動きは百貨店だけではありません。世間を見渡すと「食と医療」「食と美容」「食と地域活性化・観光」といったように、食が他分野との鎹(かすがい)、繋ぎ役となっています。この流れはさらに加速していくでしょう。

人に食の豊かさを伝えることで、社会を豊かな方向へとナビゲーションしていきたい

―― フードナビゲーターという肩書きも名乗られている柴田さん。その意味と、今後の目標を教えてください。

肩書きは、何でもいいんです。ただ、根底には食と人をつなげるコミュニケーション業を続けていきたいという想いがあります。だから文章を書いたり、プロデュースするだけではなく食科学大学で学んだスタイルを取り入れたワークショップを開催して、実際に自分の想いを伝える場も設けています。食の大切さや美味しさ、もたらす輪、それらを含んだ食の豊かさのすべてを、もっと人に届けたい。そして社会をよりよい方向へとナビゲーションしていきたい。いまそう考えています。

「食」を学ぶことで、人生はよりよい方向に向かい、豊かさを手にいれられたと語る柴田さん。やりたいことはまだたくさんあると語り、その目からは強い意志が感じとれました。今後「食」によって、社会をどのようにナビゲートしていくのでしょうか。活躍に期待したいです。

他にもこんな記事がよまれています!

-

Interview

2021.03.24

テクノロジーで変貌する食ビジネス。700兆円市場への挑戦

スクラムベンチャーズ

-

Interview

2020.02.18

日本初のフードインキュベーター「OSAKA FOOD LAB」の挑戦

株式会社Office musubi

鈴木 裕子 -

Column

2021.08.30

問われる食の現在と未来 ー 大切なことは何か

立命館大学食マネジメント学部

新山 陽子 -

Interview

2017.07.26

ツヴィリング、世界の食を支えるドイツと日本の職人魂

ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン

アンドリュー・ハンキンソン -

Book

2017.12.22

フナずしを読み解く

-

Column

2023.02.07

食の安全確保に必要なこととは?

立命館大学食マネジメント学部

工藤 春代