小学校に農園を。子どもと大人が守り、育てた学校菜園の6年間

校庭の一角に菜園をつくり、児童と教師、そして保護者がともに食物を栽培し、収穫し、食べる――。カリフォルニアで始まったエディブル・スクールヤードと呼ばれるこの取り組みが、日本国内でも少しずつ浸透し始めています。今回は、東京都多摩市立愛和小学校で、約6年間にわたり活動を続ける堀口博子さんに、お話しを聞きました。

profile

-

-

一般社団法人エディブル・スクールヤード・ジャパン代表・菜園教育研究家

堀口 博子(ほりぐち ひろこ)

エディブル・スクールヤードの取り組みを日本に初めて紹介する『食育菜園 エディブル・スクールヤード』(センター・フォー・エコリテラシー)、アリス・ウォータース著『アート・オブ・シンプルフード』(小学館)などの翻訳編集を手掛ける。現在、東京都多摩市立愛和小学校の総合的な学習の時間において、教員との協働、教科連携によるエディブル授業のプログラム・ディレクターとして活動するほか、菜園教育のためのカリキュラム研究開発、指導者育成を行なっている。

エディブル・エデュケーションという考え方

―― カリフォルニア州バークレー市立マーティン・ルーサー・キングJr中学校につくられた食育菜園、エディブル・スクールヤードは25年にわたる実績を積み重ねていますが、アメリカに比べ敷地が狭く、予算繰りも難しそうな日本の公立小学校でもこの取り組みが行われているとは、率直に言って驚きでした。堀口さんがこの取り組みを日本でも広げていこうと思われたのは、なぜなのでしょうか?

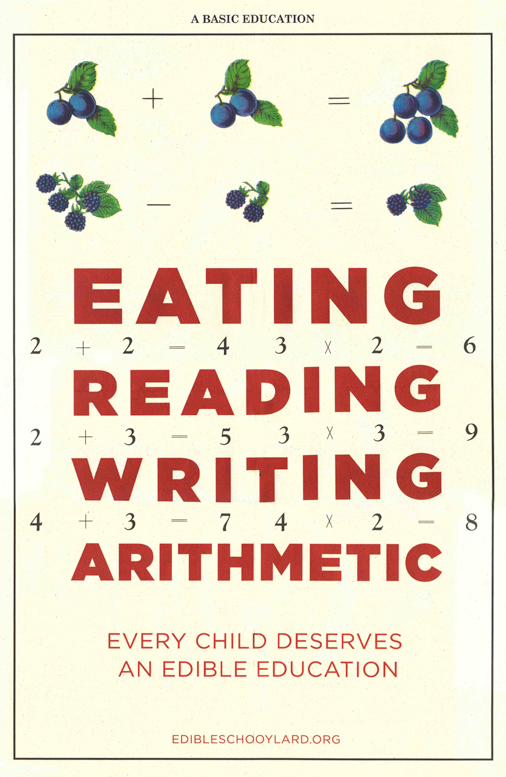

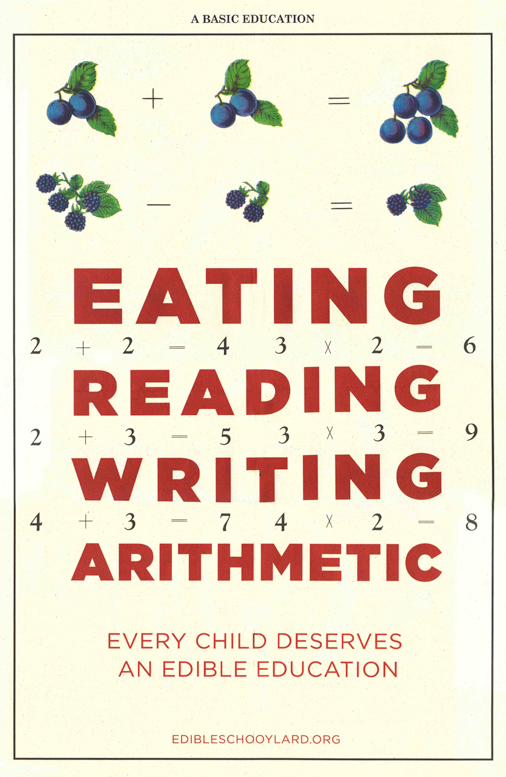

純粋にこの教育手法に惹かれたからです(笑)。もし子ども時代にこんな教育があったら、どんなにか学校へ行くのが楽しかっただろう。一度でもバークレーのエディブル・スクールヤードを訪ねたことのある人だったら、きっとそう思うはずです。エディブル・スクールヤードは、エディブル・エデュケーションという考え方に基づいています。子どもの成長期に、読み書き、計算する能力を身につける前に、何をどう食べるかを教え、身につけることが重要だとする考え方です。これは本来家庭で教えてきたものでしたが、夫婦共稼ぎが一般的になって家庭で食事をつくる機会が少なくなり孤食が日常的になってしまった現代では、今もっとも必要とされている持続可能な未来をつくる教育手法だと言えます。公立校でこそやるべきだとしてアメリカでは注目されています。日本の、いわゆる食育とは異なるエディブル・エデュケーションは日本ではこれからの分野と言えるかもしれませんが、カリフォルニア州以外でも、ニューヨーク州、ルイジアナ州、ハワイ州など多くの州の公立・私立校で正式な授業として行われ、大きな成果をあげています。

マイケル・ポーランとアリス・ウォータースによって2011年に提唱された“エディブル・エデュケーション”のポスター、「読み・書き・計算」を学ぶ前に「食べること」が最初と呼びかけている。

学校には不登校の子や、登校しても教室でじっとしていられない子など、いろいろな児童がいますよね。そんな子どもたちにとって菜園は、創造的で居心地のいい場所になるはずです。図書室や体育館があるように学校菜園があってもいいと思いませんか? 学校のなかに子どもたちが「心地いい」と思える場所を用意し、マンパワーも含めそれを維持する仕組みをつくる。それが日本の学校教育の次のチャレンジになるんじゃないかな、と私は考えています。そのビジョンを愛和小学校での6年の経験を通じて得たことが、私がこの活動を続けるひとつの動機になっています。

―― 現在は、東京の多摩市にある、多摩市立愛和小学校でエディブル・スクールヤード・ジャパンの活動を継続されているとのことですが、具体的にはどのような授業内容なのでしょうか?

アメリカと日本の学校では、環境も児童も異なりますから、日本の教育風土に合ったカリキュラムの作り方、授業の進め方が大事です。今も最善のあり方を模索しているところですが、6年の実績を基に公立校でもできる方法があると確信しています。愛和小学校での取り組みに限ってお話しすれば、1年生から2年生までは生活科と連携、3年生からは学科ごとに、たとえば理科、社会、国語などの教科連携カリキュラムを総合的な学習の時間で行なっています。

共通しているのは「食」を学びの中心に置くことです。入学したばかりの新1年生には、まず遊ぶことを通じて校庭内の自然を発見します。四季の移り変わりを感じながら草花を観察し、触れていきます。2年生になると野菜を苗から栽培し、収穫、みんなで観る、触る、嗅ぐ、聴く、味わうの五感をつかってテイスティングをします。3年生では大豆を栽培し、豆腐や味噌つくりをします。これは国語の「すがたの変える大豆」の単元との連携で行います。4年生になると、今度は植物から動物に視野を広げ「命の循環」を学びます。鶏の飼育体験を通して、学校林、菜園、人と生き物のつながりを観察し、自分たちにできることは何かを考え、実践します。5年生、6年生はより必修科目と連動させます。今年度の5年生は、社会科の稲作の授業とSDGsをつなげて世界の食の格差と世界の貧困について考えます。6年生では理科の光合成の学習とリンクさせて、5種類のジャガイモを栽培し、収穫。最後のキッチンクラスではじゃがいもの歴史、多様性などにも触れていきます。大事なことは、こうしたエディブルの授業はすべて、各学年の教員と協働して行っていること、加えてエディブル・スクールヤード・ジャパンの体験を積んだスタッフが児童の学習をサポートすることによって、児童に活発な発言を促すという仕組みをつくっている点です。

愛和小学校でのガーデンクラスの様子。学校菜園と家庭科室をつなげて、土作り、種まき、収穫、調理までを体験的に学ぶ。

―― 学ぶ場所が教室だけではない、というのは児童にとっても新鮮でしょうね。

そうですね、学校菜園の素晴らしいところは、普段はおとなしい無口な児童でも、菜園にいると自分の思うことを自然に表現できる点です。目の前の草や花や昆虫に対する純粋な驚きや感動、心の動きを自由に発することで、豊かな会話の場が生まれます。子ども同士、あるいは大人と一致協力して働くなかで喜びが生まれ、自分はここに居てもいいんだという自己肯定感にも繋がります。菜園は教室とは違って、体を使ってリアルな活動をしますから、まさにアクティブ・ラーニングを存分に生み出せます。

―― 児童と教師の関係を超えて、ともに学びあう場所になっているわけですね。そのような授業が日常的にあると、児童にも変化が出てくるのではないでしょうか?

子どもの力というのは私たちが想像する以上にすごいな、といつも感じさせられます。初めてのガーデンクラスでのことですが、児童の反応は、「なんで私たちが農業をやらなくちゃいけないの?」といった具合で不満たらたらでした。しかし、四季折々の旬の野菜を育て、ガーデンの眺めが美しく変わっていくうちにみんな畑の授業を楽しむようになりました。とくにキッチンクラスは人気でしたね。彼らが卒業する頃には、私たちスタッフともすっかり打ち解けて、「エディブルは愛和小にあって当たり前」と思ってくれるまでになっていきました。

―― アメリカのエディブル・スクールヤードでも、やはりそのような効果は実績として確認されているのでしょうか?

2001年のNY世界貿易センターで起きた同時多発テロの時ですが、校内のアラビア系の児童に差別的発言が向けられました。そこでエディブル・スクールヤードの先生たちはアラブ料理を取り上げました。中東文化に親しみ、理解してもらおうと、全学年でアラビアの文化や歴史、料理を通じて学ぶキッチンクラスを行ったそうです。美味しく出来上がったフムス(ひよこ豆のペースト)をみんなで分かち合い食べる経験は想像以上に効果があり、それ以後差別発言はなくなっていったそうです。“食”には多様なあり方を受け入れ、相互理解を無理にではなく自然と促してくれる教育力があることを教えてくれるエピソードです。

ある児童の直談判

―― 予算やマンパワーに厳しい制約がある公立小学校で活動を続けていくには、相当なご苦労があるのではと思います。2016年には、クラウド・ファンディングサイトの「Ready for」で援助を募り、382万8000円もの資金を集めることに成功されていましたね。

とてもありがたいことに、296人もの多くの方々に私たちの活動を理解していただき、たくさんのご支援をいただくことができました。愛和小学校での研究実践を続けていくには、ボランティアベースでは継続はできません。やはり資金は不可欠です。さらに活動に賛同し、力となって支えてくれるスタッフやボランティアの存在も絶対に欠かせません。

―― 公立は先生の異動もあり、活動の継続が難しいと聞きます。

まさに、3年目に入る時にその壁にぶつかりました。実績を積み、やっと助成金獲得に挑戦できる段階になって、私たちを呼んでくださった校長先生が異動になったのです。愛和小学校での取り組みそのものを続けられないと覚悟しました。

―― 公立学校であるがゆえに、モチベーションのある先生が異動や退職でいなくなれば、それまでの取り組みも白紙に戻ってしまうんですね。

あの時がまさにそうで、「打つ手なし」という状況でした。そのピンチを救ってくれたのが「どうして農業やらなきゃいけないの?」と不平を放った、あの児童たちでした。卒業生8名が中学に入学したばかりの4月10日に母校を訪ね、赴任したばかりの新しい校長先生に「この学校にエディブル授業を残してください!」と直談判したんです。うれしかったですね。これには本当に驚かされました。あまりの感動で、スタッフともども泣かされましたよ(笑)。それと同時に、「児童にそこまで言ってもらったからには、継続できるように何とかしなければならない」と本気モードになりました(笑)。彼らの気持ちに応えなければならない、と。

―― なるほど。それで堀口さんたちが取った手段が先のクラウド・ファンディングだったわけですね。

はい。この翌年からは企業のほか、個人からのご寄付もあり、2017年から2018年にかけては資金面でも恵まれ、活動の幅を大きく広げることができました。昨年は、エディブル・スクールヤードの創始者であるアリス・ウォータース氏が来日し、「すべての日本の学校にエディブル・スクールヤードをつくろう! そのために私も力を貸します」とメッセージをしてくださいました。現在も資金調達は、団体としていちばんの大きな課題であることには変わりません。今まさにその奮闘の真っ只中です。安定的に続けていくためには、社会的にもっと私たちの活動の意義が認知され、評価されることが今後のミッションですね。

エディブル・スクールヤードの創始者、アリス・ウォータース氏。(写真提供:Edible Schoolyard Project)

―― 児童自身が菜園での授業に意義を感じ、行動をとったというのはすばらしい成果ですよね。

心から誇りに思います。困難も多いですが、やはり子どもの成長を見ると、辛いことは嘘のように忘れてしまうんですよね。愛和小学校でのエディブル・スクールヤードの研究実践は、その真価が伝わった少数の児童の力が学校を見えないところで動かしてきたように感じます。たった8名の卒業生が、授業継続を実現させてしまったように。

昨年のことですが、愛和小学校は東京都の“緑の少年団”に参加し、東京都代表に選ばれました。林野庁主催の「全国育樹祭」において、彼らは学校林と菜園での経験をもとに、「育樹」をテーマに5000人もの聴衆の前でスピーチを行ったのですが、その壇上に立ったのは、私たちの関わる授業や放課後活動に深くコミットした児童2名でした。決して目立つ子ではなく、ひとりは人前で話すことが大の苦手。もうひとりは、引っ込み思案な子でしたが、ふたりのスピーチは、堂々としていて見違えるようでしたね。何よりも感動したのは、彼らの発表の内容に私たちの活動の土台にもなっている「パーマカルチャー」の考え方が生きていたことです。森を守ることは、水を守り、生き物を守ること、たくさんの生き物が棲む菜園を持つことは、森と水を豊かにし、自然を守ることにつながる。会場には大勢の林業関係者がいたのですが、愛和小学校の発表はその方たちが日頃思うところで、いたく感動されたそうです。

後にスピーチした児童のひとりにこう聞きました。「なぜ5000人の前で話せたの?」彼女は言いました。「伝えたいことがあったから。それは自分でないと話せないと思ったから」と。

―― 授業を通して児童が変わり、その児童たちがエディブル・スクールヤードの活動を広げ、さらには守ってくれているのですね。活動を続けるにあたっては、保護者や地域の方々の理解も必須だと思いますが、反応はいかがですか?

当初は反発もありましたし、理解を得るまでに時間もかかりましたが、確実に前進しています。今ではわが子がうれしそうに話すガーデンクラスやキッチンクラスの様子を聞いた保護者が興味を示し、有志で「エディブルママ」というグループをつくり、私たちの授業をサポートしてくれているんですよ。保護者の協力もあり、私たちの授業は児童5〜6人に対して、スタッフ、ボランティア、保護者など大人が1名付くことができています。通常の授業では先生ひとりで30名を見なければならないので、体験的な授業をやりたくても難しいですし、できてもどうしても単発でイベント的になってしまいます。日常的に行うには、私たちが築いてきたこうしたシステムは不可欠です。また、学校からの信頼も大切で、おかげさまで私たちの授業ではこれまで一度もアレルギーを含めて大きな事故がないんです。「食」を軸に置く学習方法ではこれはとても重要な点です。

地域の方々とも連携していきたいとは常々考えていて、昨年から近隣の日之出町でお豆腐屋さんがゲスト講師として来てくださることになりました。その方は社会貢献として子どもに豆腐づくりを教える活動をされていて、私たちの取り組みにも共感してくださったんです。

若い世代に期待すること

―― 「食育」への意識が高まりつつある現代では、エディブル・スクールヤード・ジャパンの取り組みに関心をもつ若者や教育関係者も増えているのではと思います。平成17年に国が食育基本法を定めて以来、学校の一部には栄養教諭が配置されていますが、このような立場の方々も担い手になれるのではないでしょうか?

はい、とても期待しています。実は先日、世田谷区にある学芸大学付属小学校の栄養教諭の方に呼ばれ、私たちエディブル・スクールヤード・ジャパンの活動についてお話しをしました。都内小学校の25名ほどの主に栄養教諭の方々が集まってくださいました。みなさん若い先生でしたが、とても熱心に聞いてくださいました。「世田谷区には使われていない農地があるのでやってみたいです」と宣言してくれて、手応えをしっかり感じることができました。

若い世代に限らず、実は学校の先生にはとても個性豊かで素敵な考えを持っている方は大勢いらっしゃる。でも、学校という教育の現場に入った瞬間にさまざまな責任や制約のなかでどうしても自由な発想がしにくくなるようです。私たちは、外部者であるからこそ、先生たちと信頼関係を築くなかで彼らと一緒によりアクティブな授業をデザインしていくことができたらと願っています。

―― 堀口さんたちの活動には、若い社会人にとどまらず、大学生も参加されていると伺いました。「食」にまつわる仕事に就きたいと考えている学生と実際に接するなかで、どのようなアドバイスをされているのでしょうか?

大事なのは”実感”することと、”なぜ?”の疑問を持ち続けることだと思います。私の周囲にいる若い世代は、インターネットやスマートフォンを使いこなして自分の知りたいことを調べる能力を持っているなと思います。だからこそ、まずは身近なところから疑問をもち、それを考えてみることが大切なのではないでしょうか。そのためにはリアルに活動することが不可欠だと思います。たとえば、地球温暖化や食糧不足の問題にしても、数十年先のことまではイメージしづらいものですが、有機農家さんに援農して直接話しを聞けば、気候変動による多雨や日照不足、あるいは日照りが農業をさらに難しくしていることを畑で実感します。また、食の貧困や飢餓をなくす活動をしているNGOやNPOなどに参加すれば、世界にどれだけの食べられない子どもたちがいるか、その反面フードロスは増え続けていることをリアルに知るはずです。まずは少し先の未来に立って、行動を起こし、自分に今できることは何か、探してみることが大事だと思います。そして、その経験を人に伝え、仲間をつくり、つなげていくことで、きっと世界はどんどん広がっていきますよね。

―― 堀口さんご自身も、エディブル・スクールヤード・ジャパンの活動をされる前は編集者としてこの取り組みを取材されていたんですよね。

はい。30代後半くらいから食や農、そして地球と人が織りなすものづくりの世界に関心がありました。50代に差し掛かろうとしていた時に「エディブル・スクールヤード」の取り組みと出会い、自分がこれまでに追いかけてきたもののゴールを発見したような閃きがあったんです。そして編集者として『食育菜園』というエディブル・スクールヤードに関する本の翻訳と編集を手がけ、この活動の創始者であるアリス・ウォーター氏と出会ったことをきっかけに、本格的に学校菜園や菜園教育を日本に根付かせたいと考えるようになりました。

振り返ってみるに私たちの世代は、食や環境問題に取り組む人は限られていて、なかなか生きづらい部分もありましたが、現代は違いますよね。だからこそ、子どもたちが生きる未来のために、若い人たちにはどんどん行動を起こしてほしいな。さらにいえば、経験と知恵のあるエルダーたちとも交流しながら、好奇心や興味の幅を広げっていってほしいと思います。

教師、保護者、地域の人々と信頼関係を築き、子どもたちと共にゼロからエディブル・スクールヤードを作り上げてきた堀口さん。その5年間の歩みは、荒れた土地を耕し、種をまき、少しずつ大地を蘇らせてゆく「農」という営みの本質を自ら体現しているようでもあります。堀口さんたちのまいた種が、これから先どのような芽を出し、社会に根を張ってゆくのか。この学校で学び、卒業していく子どもたちの未来が楽しみです。

他にもこんな記事がよまれています!

-

Column

2018.02.08

フードサービスから働き方改革を考える

青山学院大学

野中 朋美 -

Interview

2017.02.03

IT×漁業で社会を幸せに。 そこには一生をかける価値がある

株式会社フーディソン

山本 徹 -

Column

2019.01.08

「食」から振り返る平成の30年(前編)

立命館大学食マネジメント学部

南 直人 -

Interview

2023.07.04

ポートランドに学ぶ、食を通した地域経済とコミュニティの活性化

エコトラスト

エマ・シャラー -

Interview

2017.10.04

エンタテインメント企業が切り拓いた食の新たな可能性

(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント

森 三千男 -

Interview

2021.09.27

日々の食事が社会を変える。イケアが「量り売りデリ」で目指す未来

イケア・ジャパン

佐川 季由